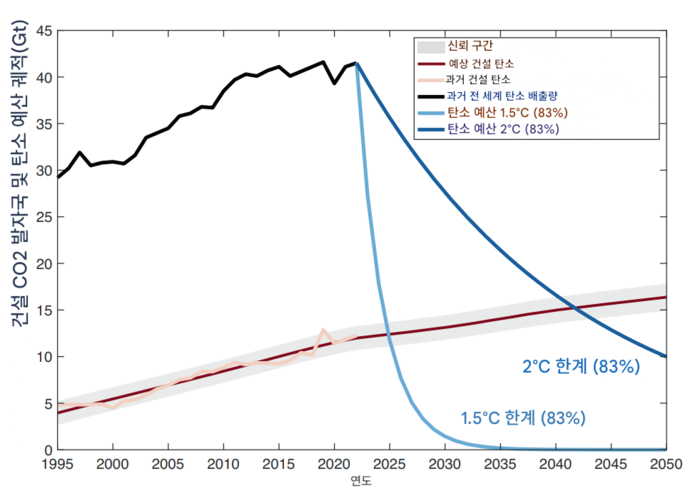

전 세계 건설 부문에서 배출되는 탄소 발자국(온실가스 배출량)이 오는 2050년까지 현재의 두 배 이상으로 증가할 것이라는 연구 결과가 나왔다.

더욱이 지금의 추세가 계속될 경우 건설 부문만으로도 지구 평균기온 상승을 1.5°C로 제한하기 위한 잔여 탄소 예산을 2030년 안에 모두 소진하게 된다는 것이다. 탄소예산은 파리기후협정의 목표를 지킬 수 있는 한계 내에서 배출할 수 있는 온실가스의 양을 말한다.

중국 베이징대, 독일 포츠담 기후영향연구소(PIK), 바우하우스 어스(Bauhaus Earth) 등 국제 공동 연구팀은 최근 '커뮤니케이션스 지구와 환경(Communications Earth & Environment)' 저널에 발표한 논문을 통해 이 문제를 제기했다.

연구팀은 1995년부터 2022년까지의 데이터를 기반으로 전 세계 건설 산업의 공급망 전반에 걸친 온실가스 배출을 정량 분석했고, 2050년까지의 추세도 예측했다.

그 결과 지난 30년간 건설 부문의 탄소 발자국은 두 배로 증가했으며, 지금과 같은 '현상 유지 시나리오(SSP2)'가 지속되면 2050년까지 다시 두 배 이상으로 늘어날 것으로 추정됐다.

◇시멘트·철강 등 재료 중심 구조가 핵심 원인

2022년 기준으로 건설 산업의 전 세계 탄소 배출 비중은 전체의 33%를 차지했다. 1995년(20%)과 비교하면 급격히 증가한 수치다.

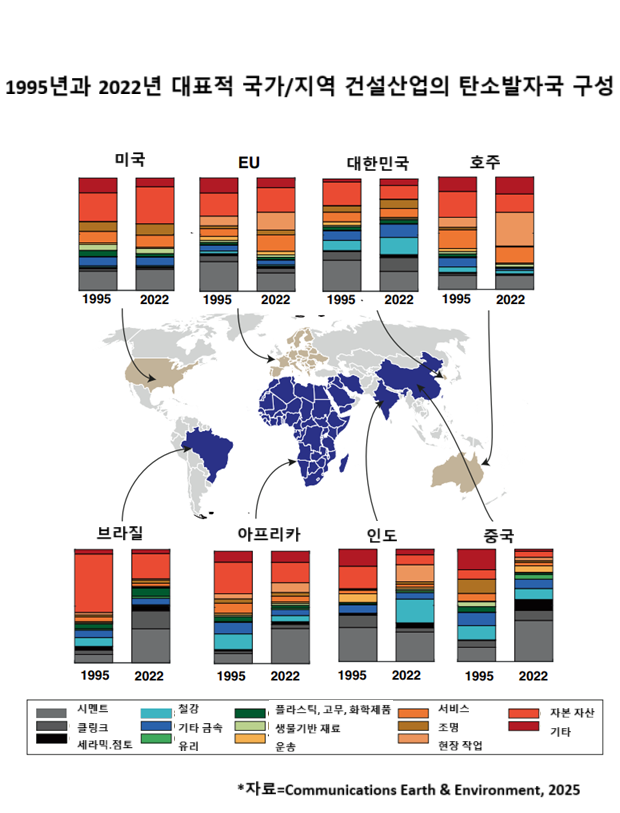

특히 건설 부문 탄소 발자국의 절반 이상(55%)은 시멘트·벽돌·금속 등 탄소 배출이 많은 재료에서 비롯됐다. 시멘트 단독으로 28%를 차지했고, 여기에 클링커·벽돌·점토를 합치면 40%에 이르렀다. 다시 금속류(철강·알루미늄·구리 등)를 추가하면 55% 수준이 된다.

이 다섯 가지 재료군의 비중은 1995년 39%에서 2022년 57%로 증가해, 건설 산업이 갈수록 '재료 의존형'으로 변하고 있음을 보여준다.

연구팀은 “지금의 재료 구조는 과거보다 3.8배 더 탄소 집약적"이라며 “건설 산업의 지속 가능성을 위협하는 근본적 요인"이라고 지적했다.

◇탄소 예산 2025년부터 초과… “다른 산업 감축해도 역부족"

논문에 따르면 지금처럼 건설 부문 활동이 계속된다면 올해부터는 건설 부문이 배출하는 탄소량이 파리 기후협정의 '1.5°C 목표'를 지키기 위해 허용된 연간 한계선과 맞닿게 된다. 즉, 인류가 매년 배출해도 기온 상승을 1.5°C로 억제할 수 있는 '탄소 예산'을 건설 부문으로만 다 써버리기 시작한다는 뜻이다.

더욱이 2050년까지의 건설 부문의 누적 배출량은 440GtCO₂(기가톤, 1Gt=10억톤), 즉 4400억톤으로, 이는 1.5°C 목표(83% 확률 기준) 달성을 불가능하게 만든다.

연구팀은 “건설 산업은 탈탄소화가 가장 어려운 부문 중 하나"라며 “시멘트·철강·벽돌 같은 전통 재료에 대한 의존이 깊고, 생산성 향상도 정체돼 있다"고 분석했다.

건설 산업은 또한 매년 모래와 자갈 40억 톤을 소비하고, 전 세계 담수 사용량의 20% 이상을 차지하는 등 환경 부담이 중첩돼 있다고 지적했다.

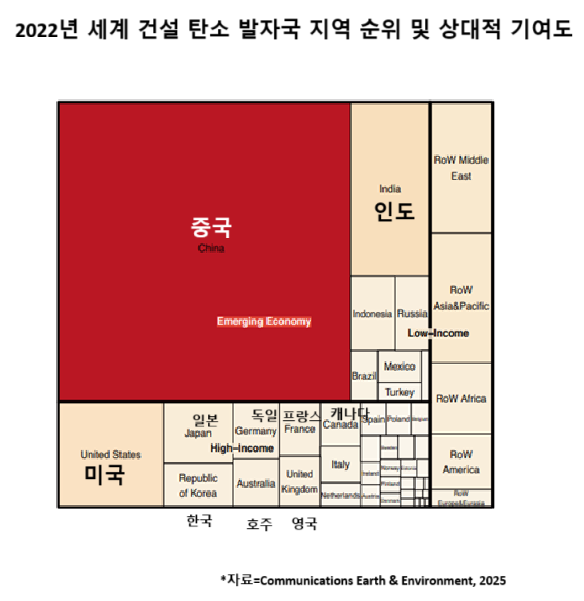

◇선진국의 비중 감소, 신흥국 비중 급증

1995년에는 전 세계 건설 탄소 발자국의 절반이 고소득 국가에서 발생했다. 이 가운데는 유럽과 미국, 그리고 한국과 일본 등 동아시아의 산업화 국가들이 포함됐다.

반면 2022년에는 구조가 급변해, 중국이 전체의 49%를 차지하며 단독 1위로 부상했고, 인도·인도네시아·브라질 등이 뒤를 이었다.

한국의 건설 부문 탄소 발자국은 절대량 기준으로는 안정세를 보였지만, '고소득국의 책임'이라는 점에서 다른 선진국과 마찬가지로 선도적 감축 역할이 요구된다.

연구팀은 “경제력이 높은 국가일수록 순환건설, 모듈식 설계, 재료 혁신을 주도해야 한다"고 강조했다.

논문은 탄소 감축의 핵심 해법으로 '재료 혁명(material revolution)'을 제안했다. 즉, 시멘트와 철강 같은 고탄소 재료 대신 바이오 기반 소재(목재·대마·흙·대나무 등)나 알칼리 활성 재료(alkali-activated materials) 등으로 대체해야 한다는 것이다.

다만 이 과정에서 벌목, 생물다양성 손실, 식량 생산과의 토지 경쟁 등 환경적 상충 관계를 함께 관리해야 한다고 경고했다.

◇지역별 맞춤 전략과 제도 혁신 필요

연구팀은 “전 세계에 일률적인 정책을 적용하는 것은 비효율적"이라고 지적했다.

유럽·미국 등 고소득 지역은 순환건설(circular construction)과 재료 혁신 중심으로, 신흥국은 저비용·현지조달형 솔루션을 통해 기후 목표와 경제 성장을 병행해야 한다는 것이다.

또 건축법과 안전 기준을 바이오 기반 건축물도 인정하도록 개정하고, 건축가·엔지니어·정책입안자들이 지속 가능한 설계에 대한 인식을 바꾸는 문화적 전환도 필요하다고 강조했다.

포츠담연구소의 한스 요아힘 쉘른후버 박사는 “지금의 건설 방식이 계속된다면 인류는 1.5°C 목표를 '지킬 수 없는 길'로 들어서게 된다"며 “건설 부문에서의 근본적 전환 없이는 어느 산업의 감축 노력도 무의미하다"고 말했다.