사람의 발톱이나 동물의 비늘, 거북의 등딱지 속에는 우리가 살아온 환경의 흔적이 남아 있다.

최근 연구에 따르면 이런 케라틴(keratin) 조직이 수년, 수십 년에 걸친 환경오염 노출 이력을 기록하는 '생체 타임캡슐(bio-archive)' 역할을 한다는 것이다.

이 조직을 초정밀 분석하면, 개인의 건강 위험을 평가하거나 지역별 오염을 장기적으로 감시하는 새로운 방법이 될 수 있다. 주사로 혈액을 채취하거나 피부를 절개하는 등 사람의 피부나 신체 내부를 손상시키지 않고 생체 시료를 얻을 수 있는 '비침습적' 방법이다.

◇뱀 비늘: 도시 속 중금속 오염 지도

남아프리카 더반(Durban)에서 서식하는 뱀인 블랙맘바(Black mamba)는 도시 환경의 '살아 있는 오염계측기'로 주목받고 있다.

남아프리카공화국 위트워터스랜드 대학 연구진이 이 뱀의 배쪽 비늘(ventral scale)을 분석한 결과, 비소(As)·카드뮴(Cd)·납(Pb)·수은(Hg) 등 중금속이 높은 농도로 검출됐다. '환경오염(Environmental Pollution)' 저널에 논문으로 발표한 내용이다.

비늘의 주성분인 케라틴은 중금속과 결합하는 힘이 매우 강하다. 실제로 간이나 근육보다 비늘에서 중금속 농도가 더 높게 나타났는데, 이는 뱀이 몸속 독성 물질을 비늘에 격리해 해독하는 일종의 생리적 메커니즘으로 추정된다.

도시 외곽의 녹지 지역에서 잡힌 뱀은 공업지대나 상업지대에서 잡힌 뱀보다 비소·납·카드뮴 농도가 확실히 낮았다. 즉, 뱀의 비늘만 분석해도 도시의 오염 패턴과 토지 이용 변화를 정밀하게 읽을 수 있는 것이다.

◇발톱: 라돈에 노출된 세월을 기록하다

실내 공기를 오염시키는 라돈(²²²Rn)은 흡연 다음으로 폐암을 일으키는 주요 원인이다. 문제는 오랜 기간 머물렀던 집이나 직장에서 얼마나 라돈에 노출되었는지 정확히 알기 어렵다는 점이었다.

캐다다 캘거리대학 연구팀은 이 한계를 발톱 속 방사성 납(²¹?Pb) 으로 해결했다. 이달 초 '국제 환경(Environment International)' 저널에 발표한 논문 내용이다.

라돈이 공기 중에서 붕괴하면 ²¹?Pb가 생성되고, 이 물질은 몸에 흡수되어 머리카락·손톱·발톱 등 케라틴 조직에 천천히 쌓인다. 연구팀은 동위원소 질량분석법(IDMS)을 이용해 발톱 속 ²¹?Pb와 안정 납(Pb)의 비율을 정밀 측정했다.

그 결과, 라돈 농도가 높은 환경(평균 ㎥당 354.9 Bq(베크렐, 방사능 측정 단위))에서 26년 이상 거주한 사람의 발톱에서는 낮은 노출 그룹(평균 28.4Bq/m³, 22년 노출)에 비해 ²¹?Pb/Pb 비율이 약 4배(397%)로 높게 나타났다. 심지어 6년 전에 라돈 저감 조치를 취한 사람의 발톱에서도 여전히 높은 수치가 검출됐다. 즉, 발톱은 수년간의 라돈 노출 이력을 그대로 기록하고 있었다.

◇거북 등딱지: 핵실험의 흔적을 품다

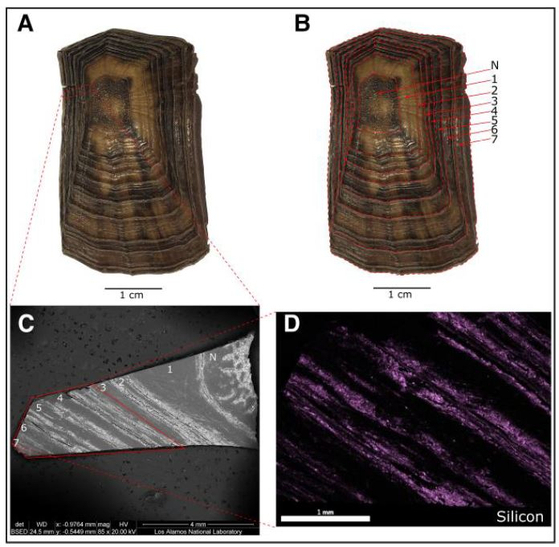

거북의 등딱지 역시 오염의 역사를 기록한다. 등딱지는 케라틴으로 이루어진 층이 해마다 덧붙으며 '나이테' 같은 성장 고리를 만든다. 각 고리를 분석하면 그 시기의 오염 상태를 연대별로 복원할 수 있다.

미국 태평양-북서부 국립 연구소와 뉴멕시코 대학 등 연구팀은 지난 2023년 '미 국립과학원회보(PNAS) 넥서스(Nexus)' 저널에 관련 논문을 발표했다.

미국 연구팀은 핵무기 제조와 원자로 연료 생산이 이뤄졌던 지역의 거북 표본에서우라늄-235, 우라늄-236 등 인공 방사성 물질을 검출했다. 1940~50년대 핵실험이 집중됐던 마셜제도 에네웨탁 환초의 푸른바다거북 등딱지에는1978년(실험 종료 후 20년 뒤)에 채집된 표본에서도 여전히 인공 우라늄이 남아 있었다.

미국 오크리지 보호구역의 거북 등딱지에서는 1955~1962년 사이 핵물질 유출량에 따라우라늄 동위원소 비율이 연도별로 달라지는 패턴이 뚜렷하게 나타났다.

이처럼 거북 등딱지의 성장 고리는 수십 년 전의 오염사건까지 추적할 수 있는 '환경 연대기' 역할을 한다.

◇개인 건강과 환경정책의 새 도구

발톱의 ²¹?Pb 분석 기술은 향후 비흡연자 폐암의 새로운 위험 평가 지표로 활용될 가능성이 높다. 현재 캐나다에서는 폐암 환자 5명 중 2명이 기존 검진 기준(흡연 이력 중심)에 해당하지 않는데, 이 기술이 라돈 노출 비흡연자까지 조기 검진 대상에 포함시키는 길을 열 수 있다. 또한 개인의 나이·유전적 감수성에 맞춘 '맞춤형 라돈 저감 기준치'를 제시하는 데도 응용될 전망이다.

뱀 비늘 분석은 도시별·지역별 중금속 오염도를 정밀하게 파악해 환경정책 수립에 도움을 준다. 거북 등딱지 분석은 과거 핵실험은 물론 체르노빌(1986), 후쿠시마(2011) 같은 원전사고 이후 방사성 물질의 이동 경로를 추적하는 데 유용할 것으로 보인다.

거북 등딱지 외에도 조개껍질, 산호, 선인장 가시, 상어의 눈 수정체, 물고기 이석(耳石), 새 깃털, 포유류 치아 등도 오염의 흔적을 남기는 잠재적 생체 지표로 연구가 확장되고 있다. 최근 자연사 박물관 등에 보관된 옛 표본을 분석해 과거의 오염 상태를 추적하는 연구도 활발하게 진행되고 있다.

전문가들은 “머리카락과 발톱, 비늘과 등딱지는 단순한 '찌꺼기'가 아니고, 그 속에는 우리가 숨쉬고 살아온 환경의 역사, 그리고 보이지 않는 오염의 기억이 켜켜이 쌓여 있다"고 말한다.

과학은 이제 버려지던 흔적으로부터 개인의 건강을 체크하고, 지구 환경의 변화까지 읽어내고 있다.