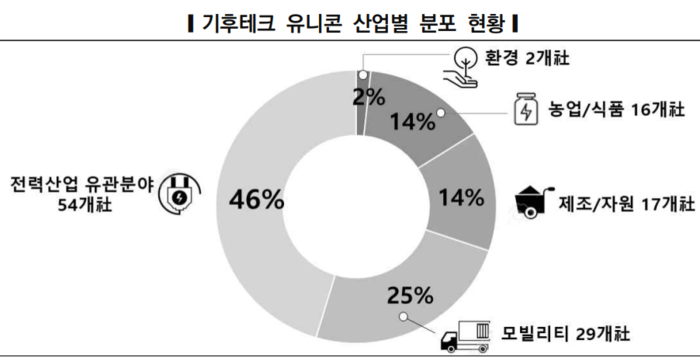

기후테크 스타트업 가운데 기업가치가 1조원을 넘은 유니콘기업이 전 세계에 118개로 조사됐다. 미국 47개, 중국 35개, 유럽 25개이고, 한국은 한개도 없는 것으로 나타났다.

우리나라는 관련 규제가 심하고 대기업 중심으로 산업생태계가 조성돼 스타트업이 자생하기 힘든 구조적 한계를 갖고 있다는 지적이 나오고 있다.

13일 한전경영연구원 김주한 선임연구원이 작성한 '글로벌 기후테크 유니콘 기업 현황 분석'에 따르면 전 세계 유니콘은 총 118개이며, 이 가운데 미국은 47개, 중국은 35개, 유럽은 25개, 기타 9개국에 11개가 분포하고 있다. 한국은 0개이다.

유니콘은 스타트업 가운데 기업가치가 1조원이 넘은 기업을 말한다.

미국은 세계 최대 유니콘 보유국으로 핵융합, 에너지 플랫폼, 배터리, 모빌리티 등 전 분야에서 선도적으로 유니콘이 배출되며 글로벌 기후테크 혁신의 중심지로 자리매김하고 있다.

실리콘밸리 중심의 벤처캐피털이 기술 상용화 단계까지 긴밀하게 연계돼 있으며, 인공지능 및 데이터 기반 플랫폼과 결합된 혁신이 활발히 전개되고 있는 점이 강점으로 꼽히고 있다.

중국은 전 세계 전기차·배터리 분야 유니콘의 70%가 집중돼 있다. 여기에 탄소중립 정책과 거대 내수시장을 바탕으로 공유 모빌리티 및 전기차 충전 스타트업이 급속히 성장하고 있다.

중국 유니콘은 중앙정부의 신에너지차 보조금 정책과 지방정부의 생산기지 유치 전략에 힘입어 빠르게 성장했으며, 제조업 경쟁력과 내수시장을 바탕으로 본격적인 성장에서 강점을 보이고 있다.

유럽은 친환경 규제와 ESG 경영 강화에 따라 에너지, 탄소배출권 거래·관리, 산업공정 등 다양한 분야에서 유니콘이 탄생하고 있다. 독일 6개, 스웨덴 5개, 영국 4개, 프랑스 3개 등이 중심을 이루고 있다.

옥토퍼스에너지, 엔팔 등 에너지 플랫폼 기업과 베제로카본 등 탄소관리 인증·평가 기업 등이 유럽 기후테크 유니콘의 60% 이상을 차지하고 있다.

인도네시아, 칠레, 인도, 대만 등 총 9개 국가에서 지역 특성이 반영된 맞춤형 유니콘들이 탄생했다. 인도네시아의 이피셔리(수산양식), 칠레의 광업기술(구리 채굴), 인도의 저가 소형 전기 모빌리티 OLA Electric 등 지역 맞춤형 솔루션을 제공하며 성장했다.

118개 유니콘 가운데 61%가 B2B(기업 대 기업) 사업모델이고, 이 가운데 82%가 하드웨어 중심이다. 하드웨어는 전기차, 전해조 등 대규모 자본투자가 필요한 첨단기술 분야에 특화돼 있으며, 소수 대형 고객과 장기계약이나 기술 라이선싱을 통해 안정적 수익을 거두고 있다.

24%는 B2C(기업 대 소비자) 사업모델로, 주로 공유모빌리티 서비스나 대체육 기업이 차지했다. 이들 기업은 마케팅, 디자인, 사용자경험 역량을 경쟁력으로 활용해 사회적 트랜드와 결합시켜 성장한 것이 특징이다.

김 선임연구원은 한국에 기후테크 유니콘이 1개도 없는 이유는 구조적, 정책·제도적 제약 때문으로 분석했다.

우선 스타트업이 실증 및 시범사업 시 법제도 해석과 절차 복잡성 때문에 사업 추진이 지연되거나 무산된 경우가 많다. 또한 대부분의 자금 유입은 재무적 투자자 위주이고, 대기업 계열 벤처캐피털(VC) 등 전략적 투자자와의 연계 기회가 제한적인 문제도 있다. 특히 발전사업 대부분이 대기업 중심으로 운영되다 보니 스타트업이 실증 기회나 납품기회를 확보하기 어려운 점도 있으며, 국내 제도 복잡성으로 해외 혁신기업과의 협업도 한계가 있다는 지적이 제기됐다.

김 선임연구원은 해결방안으로 △국내 스타트업 기술 수준 및 사업화 역량 모니터링 △주요 에너지기업과 스타트업 간의 사업화 연계 전략 추진 △규제장벽 완화 △대기업 등 전략적 투자자 투자 확대 △외국계 스타트업 유입 통해 국내 스타트업과 경쟁 속 협력 유도 등을 제시했다.

윤병효 기자 chyybh@ekn.kr